Die Bewertungsmatrix: Punktesystem für Transparenz bei Vergaben

von DTAD Redaktionsteam am

Eine Vergabestelle (VSt) ist gesetzlich verpflichtet, dem Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergabeverfahren den Zuschlag einer Ausschreibung zu erteilen. Definiert die öffentliche Hand einseitig einen fixen Leistungskatalog, konkurrieren alle Bieter mittels des Preises um den Zuschlag – vorausgesetzt, sie erfüllen diese Leistungskriterien vollständig. Bei gleicher Eignung entscheidet also der Preis. Komplizierter wird es, wenn konkrete Leistungskomponenten zur Bewertung hinzugezogen werden.

Im DTAD Magazin erfahren Sie, was eine Bewertungsmatrix ausmacht. Anhand konkreter Ausschreibungsbeispiele wird gezeigt, wie eine Bewertungsmatrix eingesetzt und nach welchen Kriterien ein Zuschlag vergeben wird.

Was ist eine Bewertungsmatrix? - eine Definition

Eine typische Bewertungsmatrix gibt in Tabellenform die einzelnen Wertungskriterien wieder. Sie zeigt auf, welche prozentuale Gewichtung das jeweilige Bewertungskriterium hat.

Doch aufgepasst: Diese Gewichtung relativiert sich stark durch die angewendete Formel, um Preis [€-Wert] und Leistungsbewertung [(Prozent-)Punkte oder Schulnote] in ein Verhältnis zu setzen. Zusätzlich bestimmen viele, teils marktspezifische Details, ob die Gewichtung tatsächlich so ist wie vorgegeben.

Wie wird eine Bewertungsmatrix angewendet?

Zur besseren Verdeutlichung der Anwendung zwei unterschiedliche Szenarien aus der Praxis:

Praxisbeispiel Ausschreibung 1:

Der Auftraggeber schrieb die Beschaffung von Wetterschutzjacken aus

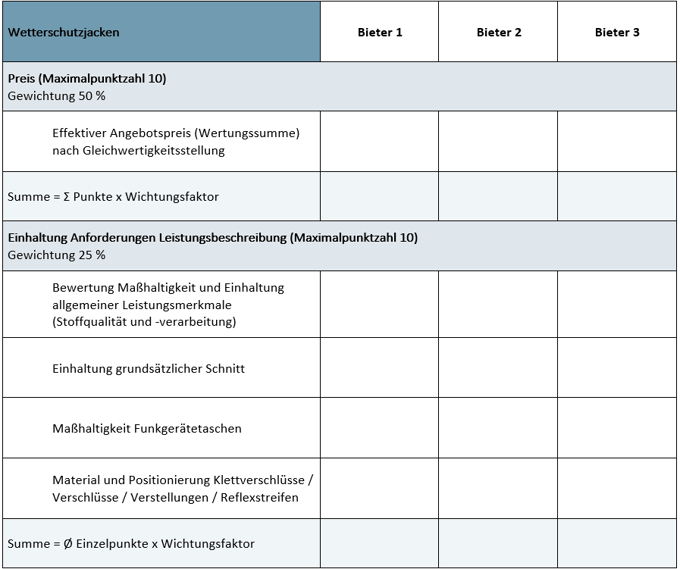

Bewertungsmatrix nach § 16 VOL/A für Wetterschutzjacken – Grundlage für die Wertung sind die Angebotsdurchsichten und die Musterkennzeichnungswesten sowie die Preisfolgeliste

Bei dieser Bewertungsmatrix lässt sich gut erkennen, wie die Angebote der einzelnen Bieter nach Ablauf der Angebotsfrist miteinander verglichen werden.

Wie erfolgt die Gewichtung in dieser Bewertungsmatrix?

Im Beispiel wird der Preis mit 50 % bewertet. Die anderen 50 % entfallen auf weitere Wertungskriterien, die nicht alle an dieser Stelle abgebildet sind.

Interessant ist, wie die einzelnen Preise in die Punkte umgerechnet werden. Hier gibt die Vergabestelle an, dass das Angebot mit dem besten wertbaren Preis 10 Punkte bekommen soll (siehe Tabelle).

Außerdem wird jedes Angebot, das mindestens doppelt so teuer ist wie das günstigste Angebot, mit 0 Punkten bewertet. Dazwischen wird der Abstand mittels der linearen Interpolation bewertet. Das bedeutet, dass der prozentuale Abstand in Punkte umgerechnet wird. Ist Angebot B 10 % teurer als das günstigste Angebot A, bekommt B 10 % weniger Punkte als A. Bei 10 zu vergebenen Punkten wäre das nur ein Punkt weniger – also 9. Was passiert allerdings, wenn das Angebot von B nur 5 % teurer ist? Bekommt B dann 9,5 Punkte? Wird auf- oder abgerundet?

Hierzu finden sich in den Vergabeunterlagen keine Informationen. Sollte die VSt nur ganze Punkte vergeben, fielen bis zu 5 % Preisunterschied in der Praxis bei der Entscheidung nicht ins Gewicht. Hintergrund: Die 9,5 Punkte müssen dann kaufmännisch zu 10 Punkten aufgerundet werden. Schon ist der Preisvorteil des Angebots A nicht mehr wertungsrelevant. Die anderen 50 % der Wertungsmatrix erhalten eine viel größere Bedeutung. Der wahre Wettbewerb zwischen diesen Angeboten liegt dann zu 100 % bei den nicht-preisbezogenen Wertungskriterien.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie die „wahre Wertung“ vom zunächst eindeutig erscheinenden Kriterienbaum abweichen kann. Es gibt knapp ein Dutzend verschiedene Angebotsformeln für die Auswertung von Ausschreibungsangeboten. Bieter sollten sich also die Konsequenzen aus der genauen Befolgung der Vorgaben genau anschauen.

Praxisbeispiel Ausschreibung 2:

Der Auftraggeber schrieb die Beschaffung von Fahrzeugen für eine kommunale Recycling-Einrichtung aus

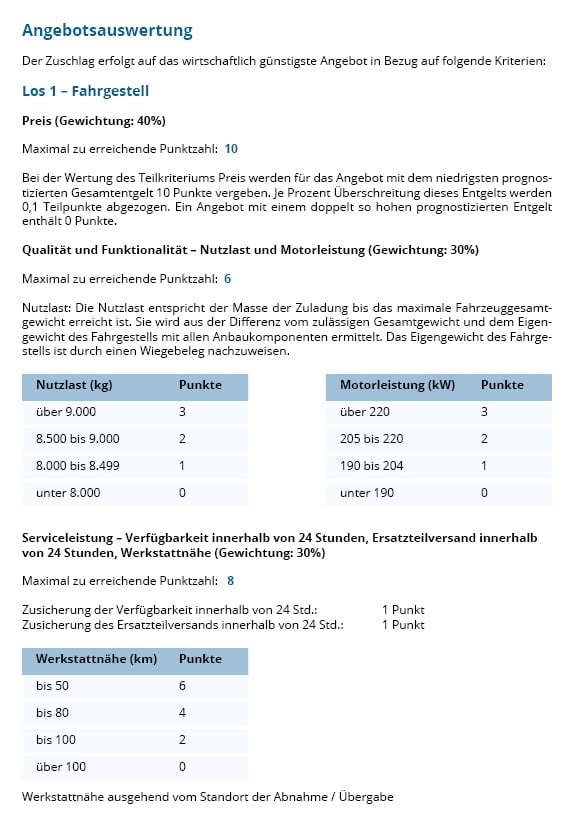

Die nachfolgende Abbildung zeigt die akribisch zusammengestellten Regeln zur Zuschlagserteilung für LOS 1 der Ausschreibung:

Zunächst scheint die VSt eine transparente und faire Regelung zur Zuschlagserteilung aufgestellt zu haben. Bei genauerem Hinsehen wird jedoch deutlich: Einige Kriterien führen nicht zu klaren Ergebnissen.

Maximal sind 24 Punkte zu vergeben. 10 von 24 Punkten gibt es bereits für den besten Preis. Dies entspricht 41,6 %. Hier liegt eine erste Ungenauigkeit. Die maximal zu erreichende Punktzahl bei „Qualität und Funktionalität" liegt bei 6 Punkten. Die Gewichtung liegt folglich bei 25 % statt 30 %. Dafür ist der Service zu 33,3 % relevant und nicht nur zu 30 %. Hierbei handelt es sich um kleine Zahlenverschiebungen, die einen großen Effekt haben können.

Wie geht die Vergabestelle bei der Wertung des Preises vor?

Diese Wertung wurde nach der umstrittenen Methode der Interpolation vorgenommen. Die Angebote werden damit ins Verhältnis zum günstigsten Angebot gesetzt. Dadurch erhält das günstigste Angebot die maximale Punktzahl, die anderen Angebote eine Punktzahl im Verhältnis zum besten Angebot. Hier ist entscheidend, welche Abstände die Vergabestelle vorgibt. In diesem Fall gibt sie eine Abstufung von 0,1 Punkten pro Prozentpunkt vor. Sie könnte aber auch 0,5 Punkte pro Prozentpunkt vorgeben. Das bleibt der VSt überlassen.

Stellen wir uns einmal vier fiktive Angebote vor und betrachten jeweils die Auswirkungen:

.jpg?width=588&name=Tabellen_blog_180726%20(1).jpg)

Die Formelhinterlegung hat enorme Auswirkungen auf das Angebot:

Sind Sie ein eher hochpreisiger Anbieter und 20 % teurer als die Konkurrenz, haben Sie nach der 0,1-Punkte-Formel „nur“ 2 Punkte aufzuholen. Bei 24 maximal zu vergebenen Punkten haben Sie bei einem 20 % teureren Angebot lediglich einen Nachteil von 8,3 %. Hätte die VSt die 0,5-Punkte-Formel angesetzt, müssten Sie dagegen 10 Punkte bzw. 41,6 % Prozent der Punkte aufholen. Eine kaum machbare Herausforderung.

Wie ist mit den Kriterien zur Angebotsauswertung umzugehen?

Beschäftigen Sie sich zunächst ausgiebig mit den Kriterien zur Angebotsauswertung einer öffentlichen Ausschreibung. Erst danach stellen Sie das Angebot zusammen. Eher hochpreisigen Anbietern kommt eine Preiswertung von 40 % auf den ersten Blick entgegen. Der Teufel steckt jedoch im Detail. Je nach gewählter Formel verändert sich die Auswirkung des Preises auf das Gesamtangebot mehr oder weniger stark.

Was sind die entscheidenden Zuschlagskriterien?

Ein Blick auf die anderen Komponenten macht deutlich, dass sich dieser Sachverhalt durch die gesamte Bewertungsmatrix zieht. Zuerst betrachten wir die Punktevergabe für „Qualität und Funktionalität". Jeder Punktverlust bedeutet an dieser Stelle zunächst eine Verschlechterung meines Angebotes um 4,16 % (nämlich einen von 24 Punkten). An dieser Stelle muss gegebenenfalls entschieden werden, welche der in Frage kommenden Fahrzeugtypen angeboten werden sollen:

Ergebnis: Fahrzeug 1 ist um 10 % teurer ist als Fahrzeug 2. Dennoch ist es nach vorliegender Bewertungsmatrix besser, dieses anzubieten. Über die Qualitätskriterien gewinnt der Bieter an dieser Stelle mehr Punkte dazu als über den günstigeren Preis.

Ein letzter Blick auf das Kriterium „Serviceleistung". Zu diesem Punkt gibt es wenig zu hinterfragen. Allerdings handelt es sich hier um einen ganz erheblichen Faktor: Liegt die nächste Werkstatt über 100 km vom Abnahmeort des Fahrzeugs entfernt, ergeben sich daraus wahrscheinlich 25 % Nachteil (6 Punkte) zum besten Bieter. Ein kaum aufholbarer Nachteil! Hier ist es sinnvoll, einen Subunternehmer mit einer in der Nähe gelegenen Werkstatt in das Angebot aufzunehmen. Dadurch sichern Sie sich 6 Punkte, auch wenn ein Teil des After-sales-Geschäftes möglicherweise aus der Hand gegeben wird.

Anhand dieser Szenarien sehen Sie: Es ist wichtig, sich ausführlich mit dem Thema Bewertungsmatrix zu beschäftigen. Nur so können Sie entscheiden, ob eine Angebotsabgabe bei einer Ausschreibung überhaupt hinreichend Aussicht auf Erfolg hat.

Welche Rechte haben Bieter bei unzulänglicher Transparenz von Bewertungskriterien?

Machen intransparente Bewertungskriterien nicht (hinreichend) nachvollziehbar, wie der jeweilige Auftrag vergeben wird? In solchen Fällen können und sollten Bieterfirmen diese Transparenz über Bieterfragen einfordern. Nur wenn die Vergabekriterien bekannt sind, können Bieter ein jeweils optimales Angebot abgeben.

Mit diesen Hintergrundinformationen zur Bewertungsmatrix ausgestattet, sind Sie bestens gerüstet für Ihre Angebotsabgaben. Eine passende Ausschreibung ist noch nicht in Sicht? Lassen Sie sich von der DTAD Plattform bei Ihrem Akquise-Erfolg im öffentlichen Sektor unterstützen und finden Sie Liefer- oder Bauaufträge sowie Aufträge aus dem Dienstleistungssektor: